di Carlo Formenti

La grande campagna dell’imperialismo Usa (non esito a usare tale concetto, anche se Negri e soci accusano di “antiamericanismo” chi vi ricorre), per riassumere il controllo sul proprio “cortile di casa”, ha subito un’accelerazione decisiva. Dopo avere fatto rientrare Argentina, Brasile (con un golpe giuridico che, togliendo di mezzo Lula, ha aperto la strada alla vittoria del fascista Bolsonaro) ed Ecuador nel branco dei vassalli di Washington (gli altri non se ne erano mai allontanati, o avevano fatto atto di contrizione dopo timidi accenni di libera uscita) è il turno del Venezuela che, con Cuba e Bolivia, rappresenta uno degli ultimi caposaldi dell’autonomia dai padroni del Nord.

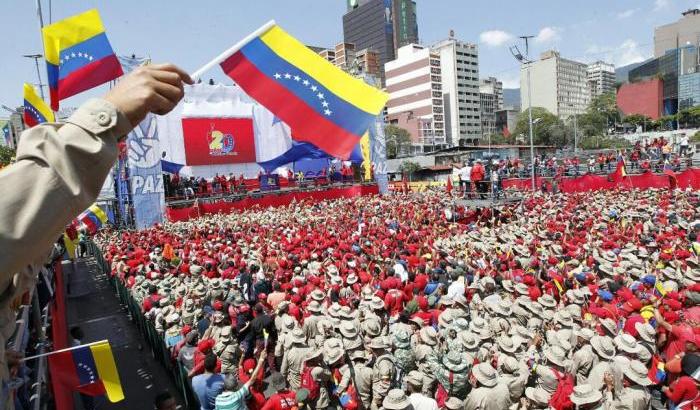

Dopo avere tentato a più riprese di scatenare la guerra civile, alimentando violenze di piazza e chiamando alla diserzione l’esercito chavista,dopo un lungo assedio finanziario e diplomatico,sostenuto e accompagnato dalle campagne propagandistiche di tutti i media occidentali (compresi quelli “progressisti”), è venuto il momento di passare ai fatti, sponsorizzando l’autoproclamazione a presidente di Guaidò. In precedenza l’opposizione borghese invocava elezioni anticipate ma ora, temendo di perderle (le tante che ha perso, ad eccezione di una, le ha boicottate e dichiarate non valide), preferirebbe allontanare prima Maduro, il presidente in carica legalmente designato dal popolo, in modo da evitare di confrontarsi con scomode alternative.

Stati Uniti, Unione Europea, destre latinoamericane, partiti occidentali di destra, centro e sinistra, definiscono “restaurazione della democrazia” questo colpo di stato. Nessuna novità,visto che in passato l’imperialismo Usa e i suoi reggicoda europei hanno appoggiato i regimi fascisti di Cile, Argentina e Brasile, così come oggi appoggiano il neo fascista Bolsonaro, i nazisti di Kiev e l’opposizione integralista siriana. Più “innovative” appaiono le prese di posizione delle sinistre nostrane (con l’ineffabile Boldrini in testa) le quali, con rare voci controcorrente (o cercando – vedi CGIL – di salvare la faccia con lo slogan né con Guaidò né con Maduro), si accodano al coro dei regimi liberisti che pregustano il momento in cui potranno rimettere le mani sul petrolio venezuelano e rinserrare la morsa su Cuba e Bolivia, ridotti al ruolo di Fort Alamo della sinistra latinoamericana.

C’è anche, però, una sinistra radicale che, pur condannando il golpe, addebita agli errori e all’insipienza politica di Maduro la responsabilità di aver fatto precipitare la crisi del Paese fino a questo punto. Questa personalizzazione dello scontro rientra nello stile della politica contemporanea, ma non aiuta a capire le cause reali del riflusso dell’onda bolivariana, che tante speranze di cambiamento aveva acceso. C’è chi attribuisce l’arretramento in atto al fatto di non avere compiuto scelte sufficientemente radicali sulla via della costruzione del socialismo del XXI secolo. Io stesso, in un libro di qualche anno fa sulla Revolucion ciudadana di Rafael Correa in Ecuador, avevo sottolineato le timidezze bolivariane in tema di nazionalizzazione dei settori strategici, l’assenza di radicali riforme agrarie (indispensabili per ottenere la sovranità alimentare), la lentezza con cui procedevano la democratizzazione dello stato e la lotta alla corruzione e le difficoltà del progetto di integrazione economica fra i Paesi dell’area denominata Alba, che avrebbe consentito di avviare una politica di delinking (per citare un concetto caro a Samir Amin) dal capitalismo globale.

Insistere oggi su questi limiti sarebbe tuttavia ingeneroso per varie ragioni. In primo luogo, perché le rivoluzioni bolivariane non si sono mai definite socialiste (il referendum per approvare la trasformazione in senso socialista della costituzione venezuelana, indetto da Chavez, fu bocciato) ma si sono limitate a rivendicare la costruzione di sistemi economici “misti”, o “postneoliberisti” come venivano definiti qualche anno fa, caratterizzati da politiche ridistributive, espansione della spesa sociale e investimenti infrastrutturali. Per questo sono stati accusati dalle sinistre radicali (trotskisti, maoisti, autonomi, ecc.) di “riformismo”. Apro qui una parentesi per ricordare che quelle stesse sinistre, mai protagoniste di alcun processo rivoluzionario, e sempre confinate in ambiti minoritari, se hanno avuto un qualche spazio politico in anni recenti, lo devono esclusivamente al fatto di avere goduto dell’opportunità di farsi “rimorchiare” dai processi bolivariani, mentre oggi alcune di queste forze (al pari dei “sinistri” di casa nostra) si uniscono alle opposizioni di destra per rivendicare “democrazia”.

Tornando al tema riforme ritengo valga il punto che Engels e la Luxemburg stabilirono nel corso di un dibattito teorico fra fine Ottocento e primo Novecento: una politica di riforme non è positiva o negativa di per sé: occorre stabilire se è funzionale al superamento della società capitalista o se è fine a sé stessa. Qual è il caso dei regimi bolivariani? Con un ventaglio di radicalità che va dall’Ecuador (il meno radicale) a Venezuela e Bolivia, mi pare di poter affermare che si tratta di riformismi atti a costruire società miste, caratterizzate da forme di dualismo di potere e suscettibili di evolvere in senso socialista o regredire (come è avvenuto in Ecuador e potrebbe ora succedere in Venezuela) al liberismo in base all’evoluzione dei rapporti di forza fra le classi sociali.

Il punto debole di quei processi non è stato tanto la mancanza di radicalità o l’inettitudine di questo o quel leader, bensì la necessità di tenere assieme un blocco sociale in cui il peso delle classi medie resta elevato rispetto a quello degli strati popolari. Un blocco che ha tenuto finché il mercato delle materie prime ha giocato a favore dei governi progressisti, consentendo di migliorare significativamente condizioni e status degli ultimi, ma anche, grazie a elevati ritmi di crescita, di mantenere e rafforzare il benessere delle classi medio elevate. Con il crollo del prezzo delle materie prime si è presentato un dilemma: o si mantenevano le riforme sociali, aumentando fortemente le tasse (e scontentando le classi medie), o si rinunciava alle riforme, tornando a dipendere massicciamente dal mercato globale. I governi si sono barcamenati fra le due alternative, mentre la pressione esterna degli imperialismi occidentali e il ribellismo interno delle classi borghesi si faceva sempre più virulento, fino ad arrivare al punto di rottura. Che la Bolivia abbia tenuto meglio non è un caso: da un lato, è il Paese in cui esiste una maggioranza schiacciante di popolazione di origine india che appartiene agli strati sociali inferiori, che garantiscono margini di consenso elevati al governo, dall’altro non ha mai goduto di risorse sufficienti a offrire condizioni particolarmente floride a una piccola borghesia che, quindi,probabilmente si sente meno“declassata” dalla crisi rispetto a quelle ecuadoriana e venezuelana.

Ciò posto, è chiaro che l’analisi – necessariamente schematica – fin qui condotta non impedisce di emettere giudizi duramente critici sulle capacità politiche di Maduro, così come è chiaro che occorre ormai dare per scontata l’infamia di una “sinistra” che plaude al golpe ispirato da Trump (promosso a campione della democrazia, ancorché ripetutamente accusato per le sue politiche protezioniste e razziste) e si accoda all’ultimatum dell’Europa di Merkel e Macron, che chiedono a Maduro di farsi da parte per consentire al valletto dell’Occidente di insediarsi pacificamente (lasciando intendere che l’alternativa non potrà essere che la guerra civile). Restano la rabbia e l’indignazione per l’ipocrisia di chi invita a non stare né dalla parte di Guaidò né da quella di Maduro (non solo la CGIL, ma anche il governo italiano, con Conte chiamato a barcamenarsi fra le opposte opzioni di Lega e M5S), fingendo di ignorare che ciò equivale a non scegliere fra popolo venezuelano e imperialismo Usa ed europeo. Un ignobile pilatismo che non mancherà di cercare legittimazione nel fatto che, con Maduro,si sono schierate Cina e Russia: si sa che,per dirsi democratici, è oggi d’obbligo dichiararsi antirussi e anticinesi, perché questi due grandi Paesi, anche se non incarnano più il sol dell’avvenire, restano “nemici” di quegli interessi occidentali che devono prevalere su ogni altra considerazione politica.