di Andrea Fumagalli

Nelle ultime settimane siamo stati subissati da buone notizie sull’andamento del’economia italiana. Il Pil cresce sopra le aspettative. L’Istat ci dice che il numero degli occupati è tornato a superare la quota di 23 milioni di persone, cioè al livello precrisi (2008) e che la disoccupazione scende (- 154.000 nell’ultimo anno). Nel luglio 2017 la produzione industriale è aumentata del 4,4% su base annua (ma solo del + 0,1% su base mensile). Il primo ministro Gentiloni twitta che un risultato del genere era impensabile soltanto due anni fa (dimenticandosi di ricordare che nel giugno 2017 la produzione industriale era aumentata su base annua del 5,3%: il che significa che, nell’ultimo mese, abbiamo avuto una riduzione della crescita). E aggiunge, sempre su Twitter: “Disoccupazione ai minimi dal 2012. Buoni risultati da jobs act e ripresa”. Calici di spumante (lo champagne sarebbe eccessivo) brindano al risultato. La stampa di regime si unisce a celebrare l’uscita dalla crisi. Tutto vero?

Apparentemente sì. Il Pil ha visto una crescita annua tendenziale dell’1,5% nel II trimestre 2017, contro le previsioni del governo di crescita dell’1,2%. Tale risultato potrebbe consentire al governo italiano di avere maggiori gradi di flessibilità nella formulazione della legge di stabilità per il prossimo anno. Tale risultato è soprattutto dovuto ad un aumento dell’export verso i paesi arabi e in particolar modo verso l’Egitto (+ 13%), grazie al coinvolgimento della politica italiana negli affari del petrolio (vedi l’investimento Eni di 7 miliardi in tre anni giacimento di gas di Zohr a dispetto del caso Regeni. Ma non solo. Gli investimenti industriali hanno cessato di diminuire (+ 0,1%) e le aspettative per un loro aumento in futuro sono cresciute, dopo il crollo seguito alla crisi economica (- 30%).

Tali risultati, tuttavia, non consentono di affermare che la crisi sia stata superata, tutt’altro. In Italia, nonostante la ripresa dell’ultimo biennio, il livello del Pil in volume è ancora inferiore di oltre il 7 per cento rispetto al picco di inizio 2008; in Spagna il recupero è quasi completo mentre Francia e Germania, che nel 2011 avevano già recuperato i livelli di attività pre-crisi, segnano progressi pari rispettivamente a oltre il 4 e quasi l’8 per cento.

Tra il 2007 e il 2013, il peso dell’industria manifatturiera nella creazione di valore aggiunto in Italia è diminuito dal 17,7 al 15,% del totale, a fronte di una contrazione in volume di quasi il 16%.

Negli anni successivi si è avuto un recupero, tuttora in corso, ma a livello aggregato il volume del valore aggiunto manifatturiero resta ancora inferiore di circa il 13% rispetto al 2007, attestandosi al 16%.

Gli investimenti hanno seguito una dinamica simile e ora sono attestati intorno al 19% del Pil, con un livello che è pari al 75% di quello pre-crisi e nettamente inferiore alla media europea. Di converso, i tassi di profitto (come quota sul valore aggiunto) delle imprese non finanziarie in Italia risultano superiori alle media europea e dopo il calo registrato nel triennio 2009-2012 ora si trovano in ripresa (dal 41% al 42%).

Il Jobs Act non ha avuto effetti occupazionali reali e stabili, ma ha creato aspettative positive per l’economia italiana, soprattutto sul versante dell’export. La domanda interna è infatti troppo depressa per mancanza di reddito per essere appetibile per un miglioramento delle aspettative interne. E di fatto gli investimenti languono (+ 0,1%). Non è un caso che se l’export cresce, le vendite al dettaglio vedono una contrazione dell’0,2% su base mensile (luglio 2017) e dello 0,4 su base annua. Sembra un paradosso. La domanda interna è stagnante ma l’export no. La spiegazione è il basso costo del lavoro che consente una maggiore competitività a bassi prezzi ma di qualità peggiore verso l’estero.

Negli anni ‘50 e ’60, il boom economico italiano è stato trainato dall’esportazione, al punto che, per il caso italiano, autorevoli economisti stranieri e italiani (Vera Lutz e Augusto Graziani) avevano coniato il termine “Export Led Growth” (Crescita trainata dall’export). All’epoca tutta i comparti manifatturieri ne erano coinvolti. Ma oggi non è così. I settori a più alto valore aggiunto e sulla frontiera tecnologica ne sono esclusi. Il motivo è semplice. In Italia, biotecnologie, nanotecnologie , industrie del corpo umano, telecomunicazioni, digitale, neuroscienze, trasporto avanzato , informatica 4.0 sono settori che non esistono e se esistono svolgono solo un ruolo subordinato, da subfornitura etero-diretta, a vantaggio di imprese e profitti.

Non stupisce quindi che, sebbene l’ultima rilevazione dell’Istat abbia messo in evidenza che gli occupati a luglio di quest’anno, pari a poco più di 23 milioni di unità, sono tornati allo stesso livello del 2008, il monte ore lavorate, invece, è diminuito di oltre 1,1 miliardi (-5 per cento). Nei primi 6 mesi del 2008, infatti, i lavoratori italiani erano stati in fabbrica o in ufficio per un totale di 22,8 miliardi di ore, nei primi 2 trimestri di quest’anno, invece, lo stock è sceso a 21,7.

In buona sostanza, segnalano dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, se a parità di occupati sono diminuite le ore lavorate, rispetto al 2008 i lavoratori a tempo pieno sono scesi e, viceversa, sono aumentati quelli a tempo parziale (contratti a termine, part-time involontario, lavoro intermittente, somministrazione, etc.).

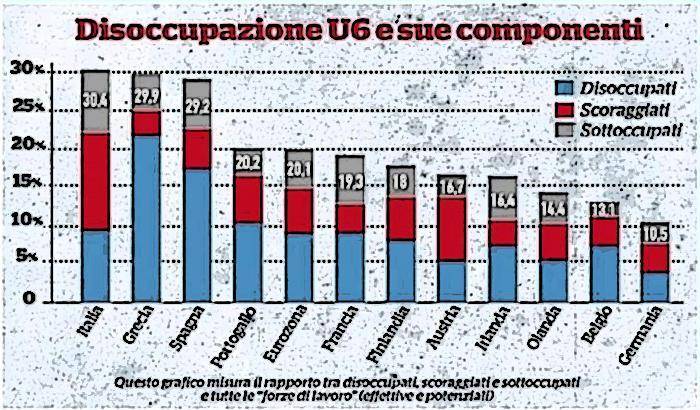

Si conferma così che il Jobs Act ha avuto l’effetto sperato. Aumentare la precarietà e la ricattabilità del lavoro, dando l’illusione che il lavoro sia aumentato. Tale fumo negli occhi viene illusoriamente confermato dagli ultimi dati ufficiali sul tasso di disoccupazione. Secondo la recente indagine sul mercato del lavoro dell’Istat, nel secondo trimestre del 2017 l’occupazione presenta una nuova crescita congiunturale di 78 mila unità (+0,3%) dovuta all’ulteriore aumento dei dipendenti (+149 mila, +0,9%), in oltre otto casi su dieci a termine (+123 mila, +4,8%). Continuano invece a calare gli indipendenti (-71 mila, -1,3%). Il tasso di disoccupazione “ufficiale” si attesta così all’11,2%, come esito dell’effetto sostituzione tra lavoro precario e lavoro stabile. Come già sottolineato in altri contributi su queste stesse pagine, nel calcolo dell’effettivo numero dei disoccupati devono essere calcolati anche gli scoraggiati, ovvero quelle persone che hanno bisogno di lavorare ma che non cercano lavoro in quanto poco fiduciose nel successo dell’impresa. Tale categoria contabilmente incide in negativo sulle forze lavoro effettive (che è il denominatore del tasso di disoccupazione) con l’effetto di diminuire tale rapporto. Se si considerano le forze lavoro potenziali, i dati descrivono un quadro assai differente.

Nel luglio 2017, sono stati resi noti i dati dall’indagine 2017 sull’occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa (Esde) pubblicata dalla Commissione Europea. L’Italia è il paese europeo dove il numero di lavoratori autonomi è fra i più alti d’Europa (più del 22,6%), i giovani fra 15 e 24 anni che non hanno e non cercano lavoro (i cosiddetti Neet) toccano il record Ue del 19,9% (la media europea è 11,5%), la differenza fra uomini e donne che lavorano è al 20,1%, e il numero di persone che vivono in condizioni di povertà estrema (11,9%) è aumentato fra 2015 e 2016, unico caso in Ue con Estonia e Romania.

Se analizziamo in modo congiunto questi dati (come si evince dal grafico in apertura) abbiamo una reale fotografia del mondo del lavoro italiano nel 2017. Se si considerano gli scoraggiati e i sottoccupati, il tasso di disoccupazione italiano risulta il più alto d’Europa, superiore a quello della Grecia e della Spagna.

Alla faccia dl Jobs Act e dell’uscita dalla crisi.

L’immagine di copertina, che elabora dati contenuti nel Bollettino BCE n.3 dell’11 maggio 2017, è tratta da www.senso-comune.it

Link articolo: Dati controcorrente sull’economia italiana e il mercato del lavoro